Vols faits par les Indiens.- Les femmes offrent leurs faveurs.

Notre premier soin, après avoir débarqué, fut de former une enceinte avec des

soldats armés rangés en cercle. Nous enjoignîmes aux habitants de laisser cet

espace vide, et nous y dressâmes une tente. Je fis descendre à terre les

présents que je leur destinais, ainsi que les différents bestiaux : mais comme

j'avais expressément défendu de tirer, et que mes ordres portaient de ne pas

même éloigner à coups de crosse de fusil les Indiens qui seraient trop

incommodes, bientôt nos soldats furent exposés à la rapacité de ces insulaires,

dont le nombre s'était accru : ils étaient au moins huit cents, et dans ce

nombre, il y a avait environ cent cinquante femmes.

La physionomie de ces Indiennes était agréable, et elles offraient leurs faveurs à tous ceux qui voudraient leur faire quelque présent. Les Indiens nous engageaient à les accepter : quelques-uns d'entre eux donnèrent l'exemple des plaisirs qu'elles pouvaient procurer. Ils n'étaient séparés des spectateurs que par une simple couverture d'étoffe du pays ; et il est à remarquer que, pendant les agaceries de ces femmes, on enlevait les chapeaux de nos têtes et les mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient complices des vols qu'on nous faisait ; car, à peine étaient-ils commis, que, semblables à une volée d'oiseaux, ils s'enfuyaient au même instant. Mais voyant que nous ne faisons aucun usage de nos fusils, ils revenaient quelques minutes après. Ils recommençaient leurs caresses, et épiaient le moment de faire un nouveau larcin. Ce manège dura toute la matinée. Comme nous devions partir dans la nuit, et qu'un si court espace de temps ne nous permettait pas de nous occuper de leur éducation, nous prîmes le parti de nous amuser des ruses que ces insulaires employaient pour nous voler et, afin d'ôter tout prétexte à aucune voie de fait, qui aurait pu avoir des suites funestes, j'annonçai que je ferais rendre aux soldats et aux matelots les chapeaux qui seraient enlevés.

Ces Indiens étaient

sans armes : trois ou quatre, sur un si grand nombre, avaient des massues de

bois très peu redoutables. Quelques-uns paraissaient avoir une légère autorité

sur les autres ; je les pris pour des chefs, et je leur distribuai des médailles

que j'attachai à leur cou avec une chaîne : mais je m'aperçus bientôt qu'ils

étaient les plus insignes voleurs ; et, quoiqu'ils eussent l'air de poursuivre

ceux qui enlevaient nos mouchoirs, il était facile de voir que , c'était avec

l'intention de ne pas les atteindre.

Nous n'avions que huit ou dix heures à rester sur l'île, et nous ne voulions pas

perdre ce temps ; je confiai donc la garde de la tente et de tous nos effets à

M. d'Escures, mon premier lieutenant ; je le chargeai, en outre, du

commandement de tous les soldats et matelots qui étaient à terre. Nous nous

divisâmes ensuite en deux troupes : la première, aux ordres de M. de Langle,

devait pénétrer le plus possible dans l'intérieur de l'île, semer des grains

dans tous les lieux qui paraîtraient susceptibles de les propager, examiner le

sol, les plantes, la culture, la population, les monuments, et généralement tout

ce qui peut intéresser chez ce peuple très extraordinaire. MM. Dagelet, de

Lamanon, Duché Dufresne, de La Martinière, le père Receveur, l'abbé Mougès et le

jardinier, accompagnèrent M. de Lange .

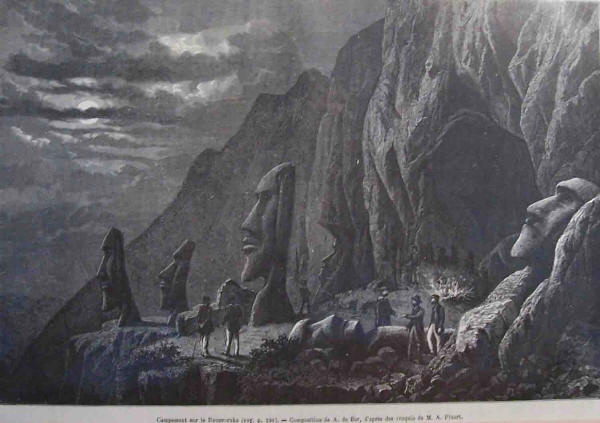

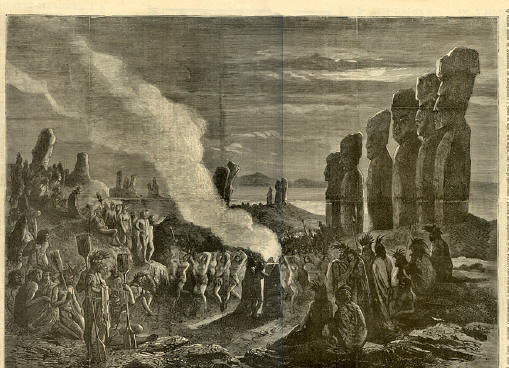

La seconde troupe, dont je faisais partie, se contenta de visiter les monuments, les plates-formes, les maisons et les plantations à une lieue autour de notre établissement. Le dessin de ces monuments, donné par :Mr. Hoddes, rend très imparfaitement ce que nous avons vu. M. Forster croit qu'ils sont l'ouvrage d'un peuple beaucoup plus considérable que celui qui existe aujourd'hui ; mais son opinion ne me paraît pas fondée. Le plus grand des bustes grossiers qui sont sur ces plates-formes, et que nous avons mesuré, n'a que quatorze pieds six pouces de hauteur, sept pieds six pouces de largeur aux épaules, trois pieds d'épaisseur au ventre, six pieds de largeur et cinq pieds d'épaisseurs à la base ; ces bustes, dis-je, pourraient être l'ouvrage de la génération actuelle, dont je crois pouvoir, sans aucune exagération, porter la population à deux mille âmes. Le nombre des femmes m'a paru fort approchant de celui des hommes ; j'ai vu autant d'enfants que dans aucun autre pays ; et comme, sur environ douze cents habitants que notre arrivée avait attirés vers la baie, il n'y avait au plus que trois cents femmes, j'ai dû supposer que les insulaires de l'autre côté de l'ile étaient venus voir nos vaisseaux, et que les femmes, ou plus délicates ou plus occupées de leur ménage et de leurs enfants, étaient restées dans leurs maison : en sorte que nous n'avons vu que celles qui restent dans le voisinage de la baie i.La relation de M. de Langle confirme cette opinion.

Il a rencontré de l'autre côté de l'île beaucoup de femmes et d'enfant, : et

nous sommes tous entrés dans ces cavernes où M. Forster et quelques officier, du

capitaine Cook crurent d'abord que les femmes pouvaient être cachées. Ce sont

des maisons souterraines, de même forme que celles que je décrirai tout l'heure.

On ne peut cependant révoquer en doute que les habitants n'eussent caché leurs

femmes lorsque le capitaine Cook mouilla dans ces îles en 1772. Mais il

m'est impossible d'en deviner la raison. C'est peut-être à la manière généreuse

dont il se conduisit envers ce peuple que nous sommes redevables de la confiance

qu'il nous a montrée, et qui nous a mis à portée de mieux juger de sa

population.

Tous les monuments qui existent aujourd'hui, et dont M. Duché a donné un dessin

fort exact, paraissent très anciens. Les morts sont placés dans des "moraïs",

autant qu `on en peut juger par la grande quantité d'ossements qu'on y trouve.

La forme de leur gouvernement actuel a tellement nivelé les conditions, qu'il

n'existe plus de chef assez considérable pour qu'un grand nombre d'hommes

s'occupent du soin de conserver sa mémoire en lui érigeant une statue.

Mausolées.

La plus remarquable des pyramides que nous ayons vues est blanchie d'une

eau de chaux. Ces espèces de mausolées, qui sont l'ouvrage d'une heure pour

un seul homme, sont empilés sur le bord de la mer ; et un Indien, en se couchant à terre, nous a indiqué clairement que ces pierres couvraient un tombeau. Levant ensuite les mains au ciel, il a voulu nous faire entendre, à coup sûr,

qu'ils croyaient à une autre vie.

J'étais fort en garde contre cette opinion, et

j'avoue

que je les croyais très éloignés de cette idée ; mais ayant vu répéter ce signe

à

plusieurs, et M. de Langle, qui a voyagé dans l'intérieur de l'île, m'a tant rapporté le même fait, je n'ai plus eu de doute là-dessus. Je crois même que tous

nos officiers et passagers ont partagé cette opinion. Nous n'avons cependant

reconnu la trace d'aucun culte ; car je ne crois pas que personne puisse prendre

des statues pour des idoles, quoique ces Indiens aient montré beaucoup de vénération pour ces mêmes statues.

Ces bustes, de taille colossale, et qui prouvent

bien le peu de progrès que ces insulaires ont fait dans la sculpture, sont d'une

production volcanique, connue des naturalistes sous le nom de lapillo :c'est

une pierre si tendre et si légère, que quelques officiers du capitaine Cook ont

cru qu'elle pouvait être factice, et composée d'une espèce de mortier qui

s'était

durci à l'air.

Il ne reste plus qu'à expliquer comment on est parvenu à élever,sans point d'appui, un poids aussi considérable : mais nous sommes certains

que c'est une pierre volcanique fort légère, et qu'avec des leviers de cinq ou

six toises, et glissant des pierres dessous, on peut, comme l'explique très bien

le capitaine Cook, parvenir à élever un poids beaucoup plus considérable, et

cent hommes suffisent pour cette opération : c'est devant cette explication que

le merveilleux disparaît ; on rend à la nature sa pierre de lapillo, qui n'est

point factice ; et on a lieu de croire que, s'il y a plus de nouveaux monuments

dans l'île, c'est que toutes les conditions y sont égales, et qu'on est peu

jaloux d'être roi d'un peuple qui est presque nu, qui vit de patates et

d'ignames.

D'ailleurs, ces Indiens n'étant jamais en guerre, puisqu'ils n'ont

pas de voisins, peuvent très bien se passer d'un chef qui ait une autorité un

peu étendue.

Je ne puis que hasarder des conjectures sur les moeurs de ce peuple, donc je

n'entendais pas la langue, et que je n'ai vu qu'un jour ; mais j'avais

l'expérience des voyageurs qui m'avaient précédé ; je connaissais parfaitement

leurs relations, et je pouvais y joindre mes propres réflexions.

La dixième partie de la terre y est à peine cultivée ; et je suis cependant

persuadé que trois jours de travail suffisent à chaque Indien pour se procurer

la subsistance d'une année.

Cette facilité de pourvoir aux besoins de la vie m'a

fait croire que les productions de la terre étaient en commun ; il est certain,

du moins, qu'elles sont communes à tout un village ou district.

gravures de Pierre Loti

J'ai mesuré une

de ces maisons, la moins éloignée de notre établissement : elle avait trois cent

dix pieds de longueur, dix pieds de largeur, et dix pieds de hauteur au milieu ;

sa forme était celle d'une pirogue renversée ; on n'y pouvait entrer que par

deux portes de dix pieds d'élévation, et en se glissant sur les mains. Cette

maison peut contenir plus (le deux cents personnes : ce n'est pas la demeure du

chef, puisqu'il n'y a aucun meuble,

et qu' un aussi grand espace lui serait inutile ; elle forme à elle seule un

village, avec deux ou trois autres petites maisons peu éloignées.

Il y a vraisemblablement dans chaque district un chef qui veille plus particulièrement aux

Plantations. Le capitaine Cook a cru que ce chef en était le propriétaire ; mais

si ce célèbre navigateur a eu quelque peine à se procurer une quantité considérable de

patates et d'ignames, on doit moins attribuer cette difficulté à la disette de

ces comestibles qu') la difficulté d'obtenir un consentement général pour les

vendre

Quant aux femmes, je n'ose affirmer qu'elles sont communes à tout un district, et les enfants à la république ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucun

Indien ne paraissait avoir sur aucune femme l'autorité d'un mari ; et que si

c'est le bien particulier de chacun, ils en sont très prodigues.

Quelques maisons sont souterraines, ainsi que je lai déjà dit ; mais les autres

sont construites avec des joncs, ce qui prouve qu'il y a dans l'intérieur de

l'île des endroits marécageux : ces joncs sont très artistement arrangés, et

garantissent parfaitement de la pluie. L'édifice est appuyé sur un socle de

pierre taille de dix huit pouces d'épaisseur, dans lequel on a creusé, à

distance égales, des trous où entrent des perches qui forment la charpente, en

se repliant en voûte : des paillassons de joncs garnissent l'espace qui est

entre ces perches.

Productions de l'île.

On ne peut douter, comme l'observe le capitaine Cook, de l'identité de ce peuple

avec celui des autres îles de la mer du Sud ; même langage, même physionomie :

leurs étoffes sont aussi fabriquées avec l'écorce du mûrier ; mais elles sont

très rares, parce que la sécheresse a détruit ces arbres. Ceux de cette espèce

qui n'ont point péri n'ont que trois pieds de hauteur. On est même obligé de les

entourer de murailles pour les garantir des vents : il est à remarquer que ces

arbres ne dépassent jamais la hauteur des murs qui les abritent.

Nouveaux vols.

A une heure après midi, je revins à la tente, dans le dessein de retourner à

bord, afin que M. Clonard, mon second, pût à son tour descendre à terre. J'y

trouvai presque tout le monde sans chapeau et sans mouchoir ; notre indulgence

avait enhardi les voleurs, qui ne m'avaient pas même épargné. Un Indien, qui

m'avait aidé à descendre d'une plate-forme, après m'avoir rendu ce service, m'enleva mon chapeau, et s'enfuit à toutes jambes, suivi, comme à l'ordinaire, de

tous les autres.

Je ne fis pas poursuivre, et ne voulus pas avoir le droit exclusif d'être

garanti du soleil, vu que nous étions presque tous sans chapeau.

La plate-forme,

que j'ai examinée, est le monument qui m'a donné la plus haute opinion des

anciens talents de ce peuple pour la bâtisse ; car le mot pompeux d'architecture

ne convient point ici. Il paraît qu'il n'a jamais connu aucun ciment ; mais il

coupait et taillait parfaitement les pierres, qui étaient placées et jointes

suivant toutes les règles de l'art.

J'ai rassemblé des échantillons de ces pierres ; ce sont des laves de différente

densité. La plus légère, qui doit conséquemment se décomposer la première, forme

le revêtement du côté de l'intérieur de l'île ; celui qui est tourné vers la mer

est construit avec une lave infiniment plus compacte, afin qu'il résiste plus

longtemps. Je ne connais à ces insulaires aucun instrument ni aucune matière

assez dure pour tailler ces dernières pierres. Peut-être un plus long séjour

dans l'île m'eût donné quelques éclaircissements à ce sujet.

Deux officiers de l'Astrolabe vinrent m'avertir que les Indiens avaient

commis un vol nouveau, à la suite duquel il s'était élevé une rixe un peu forte

entre les insulaires et nos matelots. Des plongeurs avaient coupé le cablot du

canot de l'Astrolabe, et avaient enlevé son grappin ; on ne s'aperçut de cette

volerie que lorsque les coupables furent parvenus dans l'intérieur de l'île.

Comme le grappin nous était nécessaire, deux officiers et plusieurs soldats les

poursuivirent ; mais ils furent accablés d'une grêle de pierres, et se virent

contraints de tirer un coup de fusil à poudre qui ne fit aucun effet ; force

leur fut d'en tirer un à plomb, dont quelques grains sans doute atteignirent un

de ces Indiens ; car la lapidation cessa, et nos officiers purent regagner

tranquillement notre tente ; mais il leur fut impossible d'attraper les voleurs.

Ils revinrent bientôt autour de notre établissement, nous offrirent de nouveau

leurs femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu'à notre première entrevue.

Je crois cependant achever leur portrait en rapportant qu'une espèce de chef,

auquel M. de Langle faisait présent d'un bouc et d'une chèvre, les recevait

d'une main et lui volait son mouchoir de l'autre.

Il est certain que ces peuples n'ont pas sur le vol les mêmes idées que nous;

ils n'y attachent vraisemblablement aucune honte ; mais ils savent très bien

qu'ils commettent une action injuste, puisqu'ils prenaient la fuite à l'instant,

pour éviter le châtiment qu'ils craignaient sans doute, et que nous n'aurions

pas manqué de leur infliger en le proportionnant au délit, si nous eussions eu

quelque séjour à faire dans l'île ; car notre extrême douceur aurait eu

infailliblement des suites fâcheuses. (...)

Civilisation et arts des insulaires.

Ils faisaient violence à de jeunes filles de treize à quatorze ans pour les

entraîner auprès de nous, dans l'espoir d'en recevoir le salaire. La répugnance

de ces jeunes Indiennes était une preuve qu'on violait à leur égard la loi du

pays. Je peux attester qu'aucun Français n'a usé du droit barbare qu'on lui

donnait ; et s'il y a eu quelques moments donnés à la nature, le désir et le

consentement étaient réciproques, et les femmes en ont fait toujours les

premiers frais.

J'ai retrouvé dans ce pays tous les arts des îles de la Société, mais avec

beaucoup moins de moyens de les exercer, faute de matières premières. Les

pirogues ont aussi la même forme ; mais elles ne sont composées que de bouts de

planches fort étroites, de quatre ou cinq pieds de longueur, pouvant porter

quatre hommes au plus. Je n'en ai vu que trois dans cette partie de l'île ; et

je ne serais pas étonné que bientôt, faute de bois, il n'y en restât pas une

seule. Les Indiens, d'ailleurs, ont appris à s'en passer ; ils nagent si

parfaitement, qu'avec la plus grosse mer, ils vont à deux lieues au large, et

cherchent par plaisir, en retournant à terre, l'endroit où la lame brise avec le

plus de force.

La côte m'a paru peu poissonneuse, et je crois que tous les comestibles de ces

habitants sont tirés du règne végétal : ils vivent de patates, d'ignames, de

bananes, de cannes à sucre et d'un petit fruit qui croît sur les rochers, au

bord de la mer, lequel est semblable aux grappes de raisin qu'on trouve aux

environs du tropique, dans la mer Atlantique. On ne peut regarder comme une

ressource quelques poules, qui sont très rares sur cette île : nos voyageurs n'y

ont aperçu aucun oiseau de terre, et ceux de mer n'y sont pas communs.

Les insulaires cultivent les champs avec beaucoup d'intelligence. Ils arrachent

les herbes, les amoncellent, les brûlent, et de leurs cendres fertilisent

facilement la terre. Les bananiers sont alignés au cordeau. Ils cultivent aussi

le solanum ou la morelle ; niais j'ignore à quel usage ils l'emploient. Si je

leur connaissais des vases propres à résister au feu, je croirais qu'ils la

mangent en guise d'épinards, comme on fait à l'île de France ou à Madagascar.

Mais ils ont d'autre manière de faire cuire leurs aliments que celle des îles de

la Société, qui consiste à creuser un trou dans la terre, et à couvrir leurs

patates ou leurs ignames de pierres brûlantes et de charbons mêlés de terre ; en

sorte que tout ce qu'ils mangent est cuit comme au four.

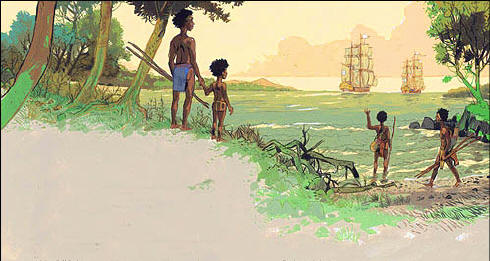

Le soin qu'ils ont pris mesurer mon vaisseau m'a prouvé qu'ils n'avaient pas vu

nos arts comme des êtres stupides : ils ont examiné nos câbles, nos ancres,

notre boussole, notre roue de gouvernail, et ils sont revenus le lendemain pour

en reprendre la mesure ; ce qui m'a donné à penser qu'ils avaient eu quelques

discutions à terre à ce sujet, et qu'il leur était resté quelques doutes. Je les

estime beaucoup moins, parce qu'ils m'ont paru capables de réflexion. Je leur en

ai laissé une à faire, et peut-être elle leur échappera ; c'est que nous n'ayons

fait aucun usage de nos forces, qu'ils n'ont pas méconnues, puisque le seul

geste d'un fusil en joue les faisait fuir. Nous n'avons, au contraire, abordé

dans leur île que pour leur faire du bien, les combler de présents de toute

espèce, accabler de caresses tous les êtres faibles, particulièrement les

enfants, et donner à tous des preuves de bienfaisance, de douceur et d'humanité.

On a vu quelle a été notre récompense.

Décidé à partir dans la nuit, je me flattai qu'au jour, lorsqu'ils

n'apercevraient plus nos vaisseaux, ils attribueraient notre prompt départ au

juste mécontentement que nous devions avoir de leurs procédés, et que cette

réflexion pourrait les rendre meilleurs : quoi qu'il en soit de cette idée,

peut-être chimérique, elle importe peu aux navigateurs, cette île n'offrant

presque aucune ressource aux vaisseaux, et étant peu éloignée des îles de la

Société.

Voici la relation du petit voyage de M. de Langle et de ses compagnons dans

l'intérieur de l'île.

Nous partîmes à huit heures du matin, et nous fîmes d'abord deux lieues dans

l'est vers l'intérieur de l'île. Le marcher était très pénible à travers des

collines couvertes de pierres volcaniques ; mais je m'aperçus bientôt qu'il y

avait des sentiers par lesquels on pouvait facilement communiquer de case en

case ; nous en profitâmes, et nous visitâmes plusieurs plantations d'ignames et

de patates,le sol de ces plantations était une terre végétale très grasse, que

le jardinier jugea propre à la culture de nos graines ; il sema des choux, des

carottes, des betteraves, du maïs, des citrouilles, et nous cherchâmes à faire

comprendre aux insulaires que

ces graines produiraient des fruits et des racines qu'ils pourraient manger ;ils

nous entendirent parfaitement ; et dès-lors ils nous désignèrent les meilleures

terres, nous indiquant les endroits où ils désiraient voir nos nouvelles

productions.

Nous ajoutâmes aux plantes légumineuses des graines d'oranger, de

citronnier et de coton, en leur faisant comprendre que c'étaient des arbres, et

que ce que nous avions semé précédemment étaient des plantes.

Nous ne rencontrâmes d'autre arbuste que le mûrier à papier et le mimosa, et

nous poursuivîmes notre route vers les montagnes.

Après avoir fait

environ deux lieues à l'est, nous retournâmes au sud vers la côte du sud-est, où

nous apercevions beaucoup de monuments dont plusieurs étaient renversés ; ayant

ensuite, vu quelques cases rassemblées, je dirigeai ma route vers cette espèce

de village. Il nous parut que cette partie de l'île était mieux cultivée et plus

peuplée que les environs de la baie de Cook. Les monuments et les plates-formes

y étaient aussi plus multipliés. Nous vîmes sur différentes pierres dont les

plates-formes sont composées des squelettes grossièrement dessinés, et nous y

aperçûmes des trous bouchés avec des pierres, par lesquels nous pensâmes qu'on

devait communiquer à des caveaux renfermant les cadavres des morts.

Un Indien nous expliqua, par des signes bien expressifs, qu'on les y enterrait,

et qu'ils montaient ensuite au ciel.

Nous vîmes sur les bords de la mer des pyramides de pierres rangées à peu

près comme des boulets dans un parc d'artillerie ; et nous aperçûmes quelques

ossements humains dans le voisinage de ces pyramides, et des statues qui toutes

avaient le dos tourné vers la mer. Le temps avait fait sur elles plus ou moins

de ravage, suivant leur ancienneté. Nous trouvâmes auprès de la dernière une

espèce de mannequin de jonc, qui figurait une statue humaine de dix pieds de

hauteur ; il était recouvert d'une étoffe blanche du pays ; la tête de grandeur

naturelle, le corps mince, les jambes dans des proportions assez exactes ; à son

cou pendait un filet en forme de panier, revêtu d'étoffes blanches ; il nous

parut qu'il contenait de l'herbe. A côté de ce sac, il y avait une figure

d'enfant de deux pieds de longueur, dont les bras étaient en croix et les jambes

pendantes. Ce mannequin ne pouvait exister depuis un grand nombre d'années.

C'était peut-être un modèle des statues qu'on érige au chef du pays.

Non loin de ces monuments était une plate-forme dont les deux parapets

formaient une enceinte de trois cent quatre-vingt-quatre pieds de longueur et

trois cent vingt-quatre de largeur : nous ne pûmes savoir si c'était un

réservoir pour l'eau, ou un commencement de forteresse contre des ennemis ; mais

il nous parutque cet ouvrage n'avait jamais été fini.

A l'extrémité de la pointe sud de l'île, nous vîmes le cratère d'un ancien

volcan, dont la grandeur, la profondeur et la régularité excitèrent notre

admiration il a la forme d'un cône tronqué ; sa base supérieure, qui est la plus

large, parait avoir plus de deux tiers de lieue de circonférence. On peut

estimer que l'étendue de la base inférieure est d'environ une demi-lieue en

supposant que le côté du cône fait avec la verticale un angle de 30°. Cette base

inférieure forme in angle parfait. Le fond est marécageux ; on y aperçoit

plusieurs grandes lagunes d'eau douce, dont la surface nous parut au-dessus du

niveau de la mer. La profondeur de ce cratère est au moins de huit cents pieds.

L'herbe qui a poussé sur les côtés du cône, les marais qui sont au fond, et la

fécondité des terrains adjacents, annoncent que les feux souterrains sont

éteints depuis longtemps. Nous vimes au fond de ce cratère les seuls oiseaux que

nous ayons aperçus dans l'île. C'étaient des hirondelles de mer.

De retour à la tente, je donnai à trois différents habitants les trois espèces

d'animaux que nous leur destinions ; je fis choix de ceux qui me parurent les

plus propres à multiplier.

Ces insulaires sont, en apparence, hospitaliers et bienfaisants ; ils nous ont

présenté plusieurs fois des patates et des cannes à sucre ; et cependant ils

n'ont jamais manqué l'occasion de nous voler, lorsqu'ils ont pu le faire

impunément.

Nous étions dans la saison humide ; nous trouvâmes la terre humectée à un pied

de profondeur : quelques trous dans les collines contenaient un peu d'eau douce

; mais nous ne rencontrâmes nulle part une eau courante. Le terrain paraît d'une

bonne qualité ; il serait d'une végétation encore plus forte s'il était arrosé.

Si ces insulaires avaient l'industrie de construire des citernes, ils

remédieraient par ce moyen à un des plus grands malheurs de leur situation, et

ils prolongeraient peut-être le cours de leur vie. On ne voit pas dans cette île

un seul homme qui paraisse âgé de plus de soixante ans, si toutefois on peut

juger de l'âge d'un peuple que l'on connaît si peu, et dont la manière de vivre

est si différente de la nôtre. »

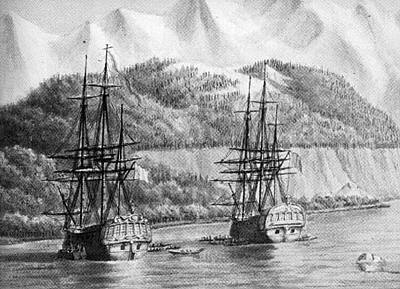

Le 10 au soir, en partant de la baie de Cook, qui est dans l'île de Pâque, je

fis route au nord, et prolongeai la côte de cette île à une lieue de

distance au clair de la lune. Nous ne perdîmes de vue cette baie que le

lendemain à dix heures du soir, et nous en étions à vingt lieues. Les vents,

jusqu'au 17, furent constamment du sud-est à l'est-sud-est : le temps était

extrêmement clair ; il ne changea et ne se couvrit que lorsque les vents

passèrent à l'est-nord-ouest, où ils se fixèrent depuis le 17 jusqu'au 20. Nous

commençâmes alors à prendre des bonites, qui suivirent constamment nos frégates

jusqu'aux îles Sandwich, et fournirent presque chaque jour, pendant un mois et

demi, une ration complète aux équipages. Cette bonne nourriture maintint notre

santé dans le meilleur état ; et après dix mois de navigation pendant lesquels

il n'y eut que 25 jours de relâche, nous n'eûmes pas un seul malade à bord de

nos bâtiments. Nous naviguions dans des mers inconnues ; notre route était à peu

près parallèle à celle du capitaine Cook en 1777, lorsqu'il fit voile des îles

de la Société pour la côte du nord-ouest de l'Amérique ; mais nous étions

environ à huit cents lieues plus à l'est. Je me flattais, dans un trajet de près

de deux mille lieues, de faire quelque découverte ; il y avait sans cesse des

matelots au milieu des mâts, et j'avais promis un prix à celui qui le premier

apercevrait la terre. Afin de découvrir un plus grand espace, nos frégates

marchaient de front pendant le jour, laissant entre elles un intervalle de trois

ou quatre lieues. (...)