Avril 1786 : extraits du livre de bord de Monsieur de Lapérouse à proximité de l'ile de Pâques

Le 3 avril, par 27° 5' de

latitude sud, et 101° de longitude occidentale, nous eûmes des vents du nord-est

au nord-ouest. Nous vîmes aussi quelques oiseaux, les seuls que nous

eussions rencontrés depuis que nous avions dépassé l'île de Juan Fernandez ; je

ne compte pas un ou deux taille-vent qui avaient été vus un instant dans un

trajet de six cents lieues. Cette variété des vents est l'indice le plus certain

de terre ; mais les physiciens auront peut-être quelque peine à expliquer

comment l'influence d'une petite île, au milieu d'une mer immense, peut

s'étendre jusqu'à cent lieues. Au surplus, il ne suffit pas à un

navigateur de présumer qu'il est à cette distance d'une île, si rien ne lui

indique dans quelle aire de vent il peut la rencontrer. La direction du vol des

oiseaux, après le coucher du soleil, ne m'a jamais rien appris ; et je suis bien

convaincu qu'ils sont déterminés dans tous leurs mouvements en l'air par l'appât

d'une proie. J'ai vu, à l'entrée de la nuit, des oiseaux de mer diriger leur vol

vers dix points différents de l'horizon, et je crois que les augures les plus

enthousiastes n'auront osé en rien conclure.

Le 4 avril, je n'étais plus qu'à soixante lieues de l'île de Pâque ; je

ne voyais point d'oiseaux ; les vents étaient au nord-nord-ouest : il est

vraisemblable que si je n'eusse connu avec certitude la position de cette île,

j'aurais cru l'avoir dépassée, et j'aurais reviré de bord. J'ai fait ces

réflexions sur les lieux, et je suis contraint d'avouer que les découvertes des

îles ne sont dues qu'au hasard, et que fort souvent des combinaisons fort sages

en apparences en ont écarté les navigateurs.

Le 8 avril, à deux heures après midi, j'eus connaissance de l'île de

Pâque, qui me restait à douze lieues dans l'ouest, 5° sud : la mer était fort

grosse, les vents au nord ; ils ne s'étaient pas fixés depuis quatre jours, et

ils avaient varié du nord au sud par l'ouest. Je crois que la proximité d'une

petite île ne fut pas la seule cause de cette variété, et il est vraisemblable

que les vents alizés ne sont pas constants, dans cette saison, au 27e degré.

Je prolongeai, pendant la nuit du 8 au 9 avril, la côte de l'île de

Pâque, à trois lieues de distance : le temps était très clair, et les vents

avaient fait le tour du nord au sud-est dans moins de trois heures. Dès le point

du jour, je fis route vers la baie de Cook : c'est celle de l'île qui est le

plus à l'abri des vents du nord au sud, par l'est. Elle n'est ouverte qu'aux

vents d'ouest ; et le temps était si beau, que j'avais l'espoir qu'ils ne

souffleraient pas de plusieurs jours.

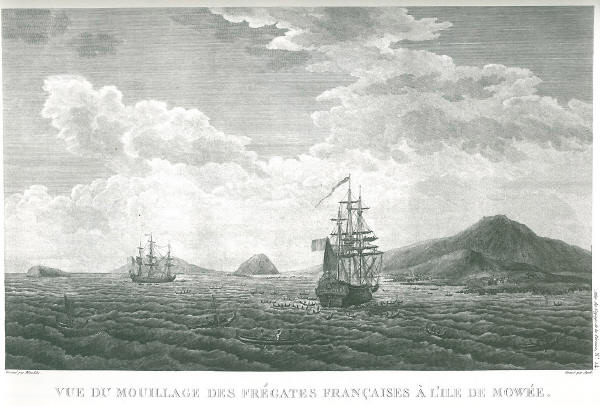

A onze heures du matin, je n'étais plus qu'à une lieue du mouillage : l'Astrolabe avait déjà laissé tomber son ancre. Je mouillai très près de cette frégate ; mais le fond était si rapide, que les ancres de nos deux bâtiments ne prirent point ; nous fûmes obligés de les relever et de courir deux bords pour regagner le mouillage.

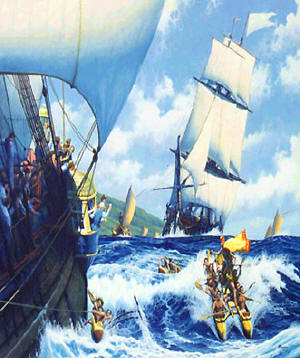

Premier contact

Cette contrariété ne ralentit par l'ardeur des Indiens. Ils nous suivirent à la

nage jusqu'à une lieue au large ; ils montèrent à bord avec un air riant et une

sécurité qui me donnèrent la meilleure opinion de leur caractère. Des hommes

plus soupçonneux eussent craint, lorsque nous remîmes à la voile, de se voir

enlever et arracher à la terre natale ; mais l'idée d'une perfidie ne parut pas

même se présenter à leur esprit : ils étaient au milieu de nous, nus, et sans

aucune arme : une simple ficelle autour des reins servait à fixer un paquet

d'herbes qui cachait leurs parties naturelles.( ...)

M. Hodges, peintre, qui

avait accompagné le capitaine Cook dans soit second voyage, a fort mal rendu

leur physionomie. Elle est généralement agréable, mais très variée, et n'a

point, comme celle des Malais, des Chinois, des Chiliens, un caractère qui lui

soit propre.

Je fis divers présents à ces Indiens ; ils préféraient des morceaux de toile

peinte, d'une demi-aune, aux clous, aux couteaux et aux rassades. Mais ce qu'il,

convoitaient le plus, c'étaient des chapeaux ; malheureusement, nous avions une

trop petite quantité pour en donner à tous. A huit heures du soir, je pris congé

de mes nouveaux hôtes, leur faisant entendre par signes qu'à la pointe du jour

je descendrais à terre : ils s'embarquèrent dans le canot en dansant, et ils se

jetèrent à la mer à deux portées de fusil du rivage, sur lequel la lame brisait

avec force ; ils avaient eu la précaution de faire de petits paquets de mes

présents et chacun avait posé le sien sur la tête, pour le garantir de l'eau.

A la pointe du jour, je fis tout disposer pour notre descente à terre. Le

débarquement est assez facile au pied d'une statue dont je parlerai bientôt. Je

devais me flatter d'y trouver des amis, puisque j'avais comblé de présents tous

ceux qui étaient venus à bord la veille ; mais j'avais trop médité les relations

des divers voyageurs, pour ne pas savoir que ces Indiens sont de grands enfants

dont les désirs sont si insatiables, lorsqu'ils voient nos meubles, nos

vêtements, tous les objets de première nécessité, qu'ils mettent tout en usage

pour s'en emparer

Je crus donc qu'il fallait les retenir par la crainte, et j'ordonnai qu'on

mît à cette descente un petit appareil guerrier ; nous la fîmes, en effet, avec

quatre canots et douze soldats armés. M. de Langle et moi étions suivis de tous

les passagers et officiers, à l'exception de ceux qui étaient nécessaires à bord

des deux frégates pour le service. Nous composions, en y comprenant l'équipage

de nos bâtiments à rames, environ soixante et dix personnes.

Quatre ou cinq cents Indiens nous attendaient sur le rivage. Ils étaient sans

armes, quelques-uns couverts de pièces d'étoffes blanches ou jaunes ; mais le

plus grand nombre était nu. Plusieurs étaient tatoués, et avaient le visage

peint d'une couleur rouge. Leurs cris et leur physionomie exprimaient la joie ;

ils avancèrent pour nous donner la main et faciliter notre descente.

L'île, dans cette partie, est élevée d'environ vingt pieds ; les montage sont à

sept ou huit cents toises dans l'intérieur ; et du pied de ces montagnes, le

terrain s'abaisse en pente douce vers la mer. Cet espace est couvert d'une herbe

que je crois propre à nourrir les bestiaux ; cette herbe recouvre de grosses

pierres , qui ne sont que posées sur la terre ; elles m'ont paru absolument les

mêmes que celles de l'île de France, appelées dans le pays "giraumons," parce

que le plus grand nombre est de la grosseur de ce fruit ; et ces pierres, que

nous trouvions si incommodes en marchant, sont un bienfait de la nature ; elles

conservent à la terre sa fraîcheur et son humidité, suppléent en partie à

l'ombre salutaire des arbres, que les indiens ont eu l'imprudence de couper,

dans des temps sans doute très reculés : ce qui a exposé leur sol à être calciné

par l'ardeur du soleil, et les a réduits à n'avoir ni ravins, ni ruisseaux, ni

sources.

Ils ignoraient que dans les petites îles, au milieu d'un océan immense la

fraîcheur de la terre couverte d'arbres peut seule arrêter, condenser les

nuages, et entretenir ainsi sur les montagnes une pluie presque continuelle, qui

se répand en sources ou en ruisseaux, et féconde le sol le plus ingrat. Les îles

qui sont privées de cet avantage sont réduites à une sécheresse horrible, qui,

peu en détruit les plantes, les arbustes, et les rend presque

inhabitables.

M. de Langle et moi ne doutâmes pas que ce peuple ne dût le malheur de sa situation qu' à l'imprudence de ses ancêtres ; et il est vraisemblable que les autres îles de la mer du Sud ne sont arrosées que parce que, très heureusement, il s'y est trouvé des montagnes inaccessibles où il a été impossible de couper du bois. Ainsi la nature n'a été plus libérale pour ces derniers insulaires qu'en paraissant plus avare puisqu' elle s'est réservé des endroits où ils n' ont pu atteindre. Un long séjour à l'île de France, qui ressemble si fort à l'île de Pâque, m'a appris que les arbres n'y repoussent jamais, excepté lorsqu'ils se trouvent abrités des vents de mer par d'autres arbres, ou par des enceintes de murailles ; et c'est cette connaissance qui m'a découvert la cause de la dévastation de l'île de Pâque. Mais comme l'homme est de tous les êtres celui qui s'habitue le plus aisément à toutes les situations, ce peuple m'a paru moins malheureux qu'il ne le parut au capitaine Cook et à M. Forster. Ceux-ci arrivèrent dans cette île après un voyage long et pénible, manquant de tout, malades du scorbut ; ils n'y trouvèrent ni eau, ni bois, ni viande quelques poules, des bananes et des patates sont de bien faibles ressources dans des circonstances semblables. Leur relation porte l'empreinte de cette situation ; la nôtre était infiniment meilleure. Les équipages jouissaient de la plus parfaite santé ; nous avions pris au Chili ce qui nous était nécessaire pour plusieurs mois, et nous ne désirons de ce peuple que la faculté de lui faire du bien. Nous lui apportions des chèvres, des brebis, des cochons ; nous avions des graines d'oranger, de citronnier, de coton, de maïs, et généralement toutes les espèces qui pouvaient réussir dans l'île.