Dans le premier monde, celui des origines ou celui de leur

histoire selon les wayana la fluidité des formes est le thème exclusif

Il faut se représenter un univers aux contours indéfinis, aux formes

changeantes :

« tout pouvait se transformer en tout », affirment ils.

Non pas un univers amorphe, mais un monde caractérisé par un polymorphisme total et

permanent.

Cette période des débuts est celle de la toute puissance du désir, du rêve

...

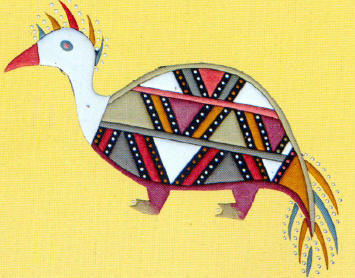

Kuyuli a-t-il besoin d'un oiseau pour surveiller sa nasse, et les oiseaux

sont créés"'...

L'irruption de l'histoire, au sens occidental du terme, dans le monde du « mythe

» correspond au retrait de cette capacité magique du vivant : la métamorphose,

anuktatop

C'est alors que survient la grande césure qui allait instaurer le règne de la

matière intransformable : cette césure résulte du fait que les hommes ont

humilié le démiurge, débouchant sur un événement majeur : l'inondation,

l'élimination des premiers humains, le feu gigantesque..

...et l'humiliation est causée par l'adultère qui bien que très

fréquent chez eux, constitue pour les Wayana La faute.

Il représente, surtout quand il est exposé, la réalisation la plus aboutie

du non respect des convenances, du mépris de la règle ;

il est la principale

source de conflits, de tensions.

Presque tous les récits de la tradition tournent autour de ce thème et

mettent en exergue le regret profond, le réel chagrin qu'éprouvaient les

Amérindiens d'être devenus, à travers lui, lourds, visibles, in-transformables,

bref d'avoir été rejetés de l'univers des êtres de pouvoir ... à celui des

créatures ordinaires

Il faut dire aussi que la principale conséquence de cette perte est le mal, la

souffrance.

Les parures et les danses de fête trouvent leur justification dans

l' effort de l'essor vers le ciel des origines, le paradis perdu

à la fois mime, répétition

et tentative réelle et vaine de lutter contre la volonté du démiurge.

La notion d'une destruction du monde primordial, brûlé par le feu et submergé

par les eaux, existe également chez les Tupi ; mais certains d'entre eux,

à la différence des Wayana et des Carib en général, qui imaginent un "bonheur"

après la mort, cherchent pendant leur séjour sur terre à gagner le paradis, la

«

terre sans mal », qui correspond au lieu où le héros a pu échapper à ces

cataclysmes, et où se trouvent de « merveilleux abatis qui portent des fruits

par eux-mêmes ... en quelques instants ».

Pour les Wayana l'âme/double du défunt quitte son corps dès le

décès et doit, pour accéder au paradis éternel, le «ciel sans mal »; pourrait-on

dire,

elle doit franchir un pont étroit suspendu au dessus d'un fleuve de sang (ou de feu)

grouillant de poissons carnivores pendant que des génies mal intentionnés

(nommés kënekë : « regardes ») essaient de la distraire afin de provoquer sa

chute .

Dans ce cas (il s'agit surtout de femmes qui se sont faites avortées, d'asociaux

notoires...), elle est dévorée.

Bref la destruction de ce premier monde serait lié à l'embrasement, provoqué par

Kuyuli, du fromager géant qui joignait la terre au ciel et dont la trace

persiste sous la forme de la voie lactée, kumake ëhewalutpë (l'embrasement passé

du fromager).

Kuyuli, qui a littéralement imprégné l'univers et qui, sous

différents avatars que nous avons vu précédemment, a créé le monde, se replie

alors définitivement dans son séjour céleste,

privant les niveaux inférieurs d'une

grande partie de leur capacité de métamorphoses :

Nous avons perdu le Monde du rêve

Au final nous avons perdu la possibilité de réaliser ce qu'il y a de céleste en

nous,

notre part de magique, de merveilleux,

cette attitude mentale, cette vision de l'univers, cette interprétation du monde dans laquelle l'imagination refuse de se laisser

freiner et/ou enfermer par la raison et par l'expérience .

Nous aurions pu monter au ciel,

vivre une éternelle félicité,

si seulement nous

n'avions pas trompé Kuyuli

ne l'avions pas humilié en se moquant de ses

plaies.

Le paradis, qui est le séjour des kuyuli et sans doute aussi des âmes

des défunts, est désormais hors de portée.

C'est-là le point important des

croyances religieuses wayana.

Abandonnée de Kuyuli, l'humanité doit se

débrouiller seule,

les hommes ne peuvent plus compter sur le démiurge :

ils vivent dans un

monde pesant, éphémère, inféodé à celui du rêve.

Seuls les chamanes pourront encore partiellement accéder au "vrai monde"

La transformation est liée à la création , elle en constitue la

condition

et c'est parce que le premier monde n'était pas figé, qu'il existait

sous le règne de la

transformabilité, de la malléabilité, qu'il a pu s'actualiser dans autant de

formes.

Seules les pensées créatrices des kuyuli, ces avatars du Pouvoir, ont

contribué à l'enrichir, à le compléter :

le besoin ou le désir,énoncés,

suffisaient à tresser, c'est-à-dire à rendre solide et figé.

La principale différence, en fin de compte, entre les esprits et les

humains, ce n'est pas l'invisibilité des uns et la visibilité des autres"' (en

fait, les esprits peuvent se rendre visibles, et les chamanes peuvent devenir

invisibles) :

mais c'est la perte du pouvoir général de métamorphose des seconds.

Seuls parmi les hommes les chamanes peuvent encore actualiser cette étonnante potentialité qui fonde leur rôle

.Le don spécial des chamanes, que Kuyuli a déposé en eux,

ce n'est pas tant celui de « voir » (pouvoir de double-vue) que celui de pouvoir

se transformer

(c'est-à-dire d'accéder au monde des origines) pour mobiliser l'action des

différents esprits (jolok) dans un but thérapeutique ou morbigène,

c'est-à dire pour modifier l'état des choses.

Or, être capable de faire faire, c'est bien le fondement même de tout pouvoir.

Le chamane est finalement, « un noeud de transformation qui actualise le temps des origines », un passeur de frontières.

Non

seulement les chamanes se métamorphosent, mais ils transforment : reproduisant

ainsi la geste originelle de Kuyuli,

c'est en parlant

et en soufflant sur du tabac tressé qu'ils peuvent fabriquer des « esprits ».

Le

tabac ( ou d'autres substances plus véneuses ou planantes) est sans doute le plus puissant catalyseur de transformation pour les Wayana.

Ainsi dans leur langue le terme tanuktai = transformer veut dire

aussi « retrousser » :

or c'est bien en quelque sorte sa peau que

le chamane retrousse, totalement, pour s'évader de sa forme actuelle,

laissant l'ancienne enveloppe de peau sur place afin que les esprits l'enfilent à tour de rôle.

Il y aurait beaucoup à dire r le rôle de l'enveloppe corporelle dans le

processus de transformation....cela nous entraînerait un peu trop loin je

pense...

Les "kuyuli" non seulement sont ubiquitaires, immortels,

protéiformes,

ils peuvent se transformer à loisir,

mais ils ont aussi la capacité de

réapparaître longtemps après leur première manifestation, et de jouer un

rôle dans l'histoire des hommes, ou plusieurs rôles même (ainsi Sikëpuli

: ami

du démiurge lors de la création du monde, iparticipera aux guerres inter-ethniques).

Ce sont des personnages éternels, vivant dans une dimension

qui échappe au temps (et aux regards du commun des mortels), au malheur et à la

tristesse, contrairement à notre monde à nous, celui des humains :

c'est leur

sort qu'ambitionnent les Wayana.

Ici se trouve la source de leur désir de transcendance qui se manifeste notamment à travers des rituels (comme celui du maraké) associant prescriptions comportementales parures (notamment de plumes), danses, musiques, dans le but de mimer ou de réunir les conditions de l'ascension/métamorphose.

Si le règne des métamorphoses a cessé quand le monde a pris son aspect actuel,

il n'est pas pour autant définitivement clos :

par intermittence. et dans

certains domaines précis, il trouve encore moyen de se réaliser.

Ainsi, certains

esprits de la forêt peuvent-ils prendre apparence humaine ou plutôt vivre sous

deux apparences, visible et invisible.

Ainsi un chamane peut provoquer la

transformation de certaines personnes en jaguar.

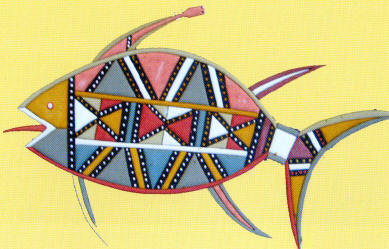

Par ailleurs, on peut encore assister à des métamorphoses : telle personne a vu un poisson à corps de chenille (puisque la transformation débute toujours par la tête) ; telle autre a observé un oiseau ou un poisson dans cet état intermédiaire ; les poissons qui repeuplent les mares quand vient la saison des pluies sont aussi le produit de la transformation de chenilles...

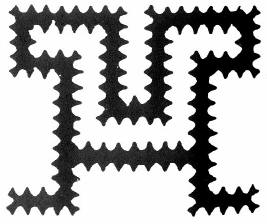

La chenille - qui va devenir chrysalide, puis papillon - est l'emblème même de la métamorphose ; elle joue un rôle considérable dans la culture wayana, où elle est partout ou presque présente (que ce soit dans les interdits, l'artisanat, les récits...).

Chenille et métamorphose sont, redisons-le, des piliers de la représentation wayana du monde et de l'usage qu'ils en font.

Motif de vannerie "Matawat" de la chenille

Notre terre, selon la mythologie des wayanas est constituée par le ciel de jadis, effondré.

Elle est plate

comme une galette de manioc,

et surnage au-dessus d'une étendue d'eau, laquelle serait le royaume d'« esprits primitifs » (ipo) qui nous dévoreraient s'ils le

pouvaient .

Isolée comme un île , la terre est surmontée par un toit en forme de dôme

le Tukusipan en est l'illustration et le rappel

il symbolise le ciel (kapu), soutenu par des poteaux ou

piliers (kapu epu) qui reposent à ses confins.

Là, à l'horizon, le ciel'" et la

terre sont mitoyens.

Un auteur rapporte : « On me demanda si là-bas, très loin sur le

fleuve Amazone, le ciel est plus proche de la terre qu'ici. Quand, en 1903,

quelques Wayana nous rendirent visite sur le rocher [inselberg] Knopoiamoi, qui

a 500 m de haut, ils crurent qu'on y était moins loin du ciel » (ibid).

Nous croiserons plus loin l'image de gens parvenus au sommet d'un

inselberg pour y faire des incantations afin de se transformer, c'est-à-dire de

partir vers le ciel.