J'avais promis à nat de venir arbitrer

le "match" de foot... ça me rappelait

le vieux temps où j'animais une équipe de foot au collège de l'étoile du

matin... une équipe internationale qui connut au Japon de grands succès et fut

plusieurs fois invitée par des université prestigieuses...

au point où quand Sr Stanley Rous venait faire des tournées de promotions

pour lancer ce sport dans un Japon tourné alors vers le Yakyu ( base

ball) ... nous étions appelés à des démonstrations... et avons pu avoir nos entrées ainsi dans les coulisses de

l'âme japonaise...( ura Nippon= le japon de l'envers du décors)

Mais quelles sont les coulisses des wayanas...

?

ce n'est pas un

séjour si bref qui peut le dire...

en tous cas à en croire la vitalité des gosses, leur goût du jeu on voit que

ce qui compte c'est le plaisir... la sensation et pas du tout le résultat... le brésil n'est

pas loin...!!!

le mieux dans tout cela c'est que sur la pelouse à côté les filles s'entraînaient

au.. .rugby !

c'est vrai que chez les wayanas ce sont les femmes qui font les travaux de force

...et assurent le collectif !

Nat rendit les armes assez rapidement à cause de la chaleur... mais après avoir été efficace ( 2 buts sur deux montées) et les cloques de moustiques qui le dévorent chaque nuit qui ont fait sa popularité sous le nom de scène de opak siku (pisse de moustique)

Je leur

ai donné rendez vous chez André auquel j'ai présenté mes excuses mais ai

expliqué que je ne voulais

pas déranger ni monopoliser... d'où ma réserve depuis notre arrivée

Je l'ai remercié d'avoir oeuvré et donné sa bénédiction à notre

entreprise ce qui avais permis d'obtenir les autorisations nécessaires...

et puis nous avons parlé...parlé...parlé... c'est un bavard ...moi aussi...

et nous sommes du même pays... La tour du Pin... Pierre bénite... Lyon...tout cela nous

unit

Grâce à lui

j'ai pu me faire une idée un peu plus claire des indiens :leur origine asiatique comme tous les amérindiens semble

certain...

on sait qu'ils s'installèrent il y a très longtemps dans le bassin de

l'Amazone même si les documents manquent ... seule reste une tradition orale... quelques

outils parfois... et un monceau de légendes

Disons qu'avant le 17èmùe siècle date des

premiers contacts

avec les blancs existaient au NW de l'amazone dans la région du Brésil actuel

toute une série de groupes, de tribus et de clans... qui se différenciaient par

leurs langues... leurs coutumes et leur façons de vivre...

des textes mythiques

racontent la création du monde (nous en reparlerons) une époque à en croire les Wayanas

où ces groupes endogames se détestaient spontanément ;

une

période où le sang répondait au sang dans un cycle sans fin.

Les Wayanas en gardent le souvenir de temps barbares, où la peur était

permanente, les frustrations constantes.

Où, toujours sur le qui-vive, ils se

déplaçaient sans cesse dans l'ombre du sous-bois, à l'écart des grands fleuves.

leurs habitations étaient temporaires... leurs abattis aussi...

On note dans ces récits anciens une tendance générale à prendre la guerre comme

une fatalité des temps, engendrée par la vie en forêt qui incite à la haine

d'autrui,

la marque d'un passé révolu mais auquel les gens de jadis ne

pouvaient pas échapper...

Le moteur de ces guerres était la vengeance aveugle, automatique (« juste comme

cela ! ») : on devait absolument venger les siens et, quand certains

petits groupes locaux n'y arrivaient plus par carence numérique, ils s'alliaient

à d'autres pour le faire...

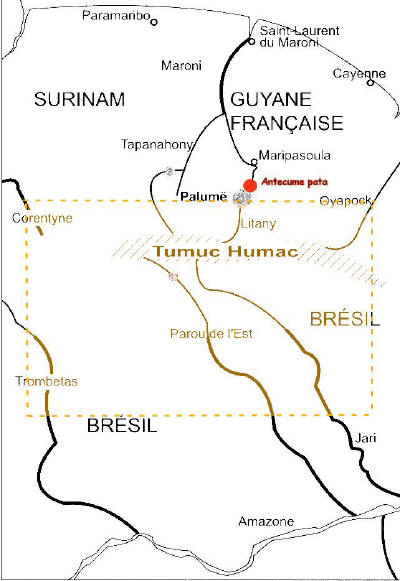

Les données écrites dont nous disposons permettent de conjecturer qu'au moment

du contact avec les premiers explorateurs Blancs au XVIIème siècle, et ce jusqu'au

XXème, l'immense zone comprise entre le Trombetas à l'ouest, l'Amazone au

sud, le Jari à l'est et le Haut Corentyne au nord, était essentiellement peuplée

de groupes "carib "venus de l'est, de la zone du Haut Negro ou du Haut Branco où,

vraisemblablement, ils étaient parvenus depuis les alentours du mont Roraima.

Chacun se nommaient par référence à un animal pour la plupart, et entretenaient

avec celui-ci une relation de ressemblance à travers une particularité

corporelle : intonation de voix, spécificité morphologique, coiffure, type de tatouage... etc...

Il y avait ceux de l'Agouti ( Akuliyana), ceux de l'ara bleu( Alalawayana), ceux

de la fourmi manioc ( Kïyawekeyana) , ceux de la luciole(Kukuyana) ...etc...

(c'était la même chose pour les clans japonais au moyen-âge... consultez

Kurosawa)

en pointillé zone des "combats inter-tribaux"

Ces groupes (dont on trouve des traces écrites dès le début du

XVIIe siècle), de l'ordre d'une centaine, bien qu'appartenant au fonds carib, se

distinguaient sur le plan linguistique en plusieurs ensembles.

Ceux ayant majoritairement participés à la constitution de l'ethnie Tilïyo sont

les plus septentrionaux. Ils bordaient, au nord et à l'ouest ceux qui ont donné

naissance à l'ethnie wayana et, plus au sud, à l'ethnie apalai.

Les relations

entre eux étaient complexes fait de troc (rituel), de rapt de femmes et de

guerres d'escarmouches..

Ces dernières s'intensifièrent avec l'introduction des biens occidentaux qui

allaient créer un bouleversement majeur dans les sociétés amazoniennes, sur fond

de choc démographique massif dû aux épidémies elles aussi importées....

Aussi le XVIIIème semble avoir été le grand siècle des guerres de clans. Dès

lors, des coalitions de clans ou de fragments (groupes locaux) de clans, se

formèrent à la fois sur des critères de proximité géographique et de

compatibilité linguistique : le vieux" Sante", du village Twenke, précise que «

les

gens se battaient car ceux qui ne parlaient pas la même langue ne voulaient pas

se rencontrer », en quoi il rejoint le récit de la grand-mère Pelipïn :

"en

créant les langues, le démiurge a semé la graine de la discorde" ....une version

wayanisée de la tour de Babel comme quoi la bible n'a pas tout inventé... à

moins que des missionnaires soient parvenus vivants jusqu'à eux...

Dans la réalité, il y eut cependant de nombreuses infractions à cette tendance

générale : ainsi, par exemple, des « négociants » Wayana ont intégrés l'ethnie

tupi Wayâpi ...d'autres se firent wayanas...

Par accrétions successives et continues, le paysage social de la région se

modifia.

Une paix relative finit par s'établir, progressivement, dans la

première moitié du XIX ème siècle, motivée par la réduction démographique, les

frustrations liées à la vie dangereuse, traquée, fruste, du sous-bois et par

l'attrait pour les biens occidentaux, tandis que les clans « quittaient » la

forêt pour s'établir aux abords des grands fleuves tout en se mélangeant entre

eux (mais certainement pas n'importe comment !).

Quoiqu'il en soit, les ethnies actuelles, Apalai, Wayana, Tilïyo et Akuliyo vont

progressivement émerger de cette dynamique vers la fin du XIXe ou le début du XXe siècle.

L'idée de "sortir" de la forêt de la forêt est liée chez les Wayana à l'idée

d'une exposition aux regards, d'un appel aux échanges et d'un progrès -

irréversible,et toute une dialectique se noue autour des séries suivantes :

sous-bois / guerre / clans / temps barbares et berges / paix / négoce / ethnies

/ modernité.

...Entre temps les enfants étaient arrivés après un dernier bain... et sa femme avait servi un bon diner "à la française" poulet au gingembre sur un bol de riz! ... avec de la bière... on s'est régalé !

mais poursuivons...

Cependant, les Wayana n'ont pas oublié leurs racines

claniques et continuent de les utiliser comme référents identitaires, ainsi

qu'on s'en aperçoit pour peu qu'on les interroge à ce sujet. Mais, avec les

jeunes générations, il y a une nette tendance à rejeter ces stigmates d'un passé

violent et barbare, à l'opposé de l'occidentalitée convoitée.

La guerre guyanaise était faite d'escarmouches et de raids, nocturnes.

Sa

stratégie est la surprise, puis la fuite après avoir fait le plus de ravages

possible.

Pour la durée du conflit, on choisissait un chef de guerre, qui était

assisté d'un chamane.

Le chef, selon les vieux Wayana, n'était pas nécessairement un guerrier, il

n'avait donc pas l'obligation de se battre ni d'être sur le théâtre des

opérations. On nommait ce chef ënetën, « celui qui regarde », « celui qui voit

». Il était élu par les guerriers en fonction de plusieurs critères : il devait

être bon orateur, rusé, mais aussi connaître parfaitement les chants de guerre

kalau que les guerriers reprenaient après lui ; il est certain que ce

choix revêtait également un caractère politique