Stedman en 1798 écrit : « les Indiens font toujours leurs attaques au milieu de la nuit ; leurs opérations de guerre... consistent à entourer les villages ennemis pendant que les habitants sont livrés au sommeil, à faire prisonniers les femmes et les enfants des deux sexes, à tuer les hommes avec leurs flèches empoisonnées, ou à leur fendre le crâne avec leurs massues »

Le chamane, quant à lui, avait pour rôle de rêver, avant l'attaque d'un village,

afin de déterminer le nombre de guerriers ennemis et d'établir le moment et le

plan de l'assaut : pour cela, il faisait plusieurs séances chamaniques (mïmnë)

lors des nuits qui précédaient l'action"'. Il ne combattait pas lui-même, se

contentant de conseiller le chef de guerre. Des « lieutenants » du chef

principal commandaient une fraction de guerriers.

Les armes utilisées étaient l'arc et les flèches pour le combat à distance et des casse-têtes (kapalu) pour le combat au corps à corps durant lequel on cherchait à faire éclater le crâne de l'adversaire.

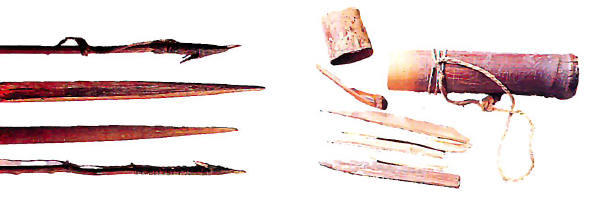

Pointes de flèches , empoisonnées pour celles de droite

Il existait

deux types de casse-têtes : des gros et des petits, ces derniers étant liés à

l'avant-bras. En

général, chaque guerrier était équipé des trois instruments.

Lors

d'affrontements directs, les hommes portaient parfois des sortes d'armures en

bambous .

La guerre imposait aussi le recours à des chants (ou incantations)

propitiatoires et vindicatoires (kalau et ëlemi), à des piqûres d'insectes ainsi

qu'à des produits magiques (hemït) destinés à exciter l'agressivité, le courage,

mais aussi à protéger, à éviter les conséquences néfastes des meurtres, et,

parfois, à affaiblir l'ennemi en annihilant ses réactions : nous verrons que

Kailawa était le maître de ces produits.

Des scarifications étaient pratiquées, notamment sur les

épaules et les bras, et le corps était peint de motifs bleus noirs variés au

génipa.

Bien sûr, il existait également des prescriptions alimentaires et

comportementales.

Par ailleurs, certaines techniques servaient à interdire un

itinéraire ou à intimider par des signes ostensible ( flèche, objet pris à

l'ennemi etc..) Dans le film Fitzcaraldo une des scènes montre l'abandon

sur le fleuve d'un parapluie appartenant à un missionnaire tué pour dissuader

les "intrus" de poursuivre imprudemment leur chemin

D'une façon générale, le but de l'attaque était de tuer le plus

de gens possible : il fallait anéantir l'adversaire, l'empêcher de se

reproduire.

Lors des raids, en effet, les femmes étaient tuées afin qu'elles

n'engendrent pas une descendance qui pourrait exercer une vengeance tardive.

Toutefois, de jeunes enfants et des femmes en âge de reproduire pouvaient être

enlevés pour être intégrés au groupe des assaillants grâce à l'usage de hemït

qui leur permettaient d'oublier leur origine. On appelait les prisonniers soit

apulutpitom (,< prisonniers », « enfermés »), soit peito (« obligés »).

Ils

n'étaient généralement, sauf en cas de rébellion, pas tués ; souvent même ils se

mariaient dans le groupe. Cet usage d'intégrer les captifs permettait de

renforcer la communauté.

Un vieux

Wayana précise cependant qu'il arrivait qu'on

torture les prisonniers à coups de casse-têtes avant de les relâcher, ou bien -

sans doute en cas de révolte - qu'on leur fasse éclater le crâne après les avoir

attachés.

Ils étaient, selon lui, parfois dévorés.

On retrouve là des pratiques

typiquement amazoniennes que H. Staden a si bien rapporté chez les Tupi (1990).

L'anthropophagie paraît avoir été une pratique commune à la plupart des groupes

, aussi bien selon la tradition orale où elle est décrite comme rituelle et

partielle - que d'après les voyageurs.

. En fait, si l'on en croit les Wayana actuels, certains

guerriers mangeaient la cervelle, un bout du coeur et certaines parties charnues

des membres comme le quadriceps ;

ils buvaient aussi, quand ils en avaient

l'occasion, un peu de sang de l'ennemi abattu : c'était soit-disant pour

renforcer leur agressivité.

Selon un vieux les peito/guerriers de Kailawa

mangeaient ainsi le foie des ennemis et un morceau de la cuisse, buvaient un peu

de leur sang, mais ils ne mangeaient ni le cerveau ni le coeur.

On ne conservait

aucun os, à l'exception du crâne des ennemis individuels, assassinés hors des

affrontements et on faisait pourrir à part la tête coupée.

De vengeances en vengeances il a fallu, semble-t-il,

beaucoup de temps pour qu'un apaisement généralisé s'instaure de manière

définitive ou presque et les longs récitatifs de la traditions nous

parlent d'un temps de peur permanente, de terreur au quotidien, de haine, de

vengeance, de provocations ; ils nous content les privations, la difficulté de

la vie en forêt, le caractère finalement insupportable de ces conditions

d'existence. Ils nous disent le désir d'en finir, d'échapper à ce cercle

infernal.

Ces narrations provoquent un sentiment ambivalent chez les Wayana contemporains

:

d'une part, une sorte de fascination morbide, d'admiration virile, de respect

physique pour ceux qui ont eu le courage de combattre, de tuer, d'approcher la

mort au quotidien ;

d'autre part, une répulsion vis-à-vis de tout ce sang, de

toutes ces difficultés et de ce dénuement,

répulsion associée au sentiment

d'avoir évolué, d'avoir changé de vie, d'être devenus modernes

Le vocable même de Wayana désigne cette prise de conscience : Wayana les êtres de paix, ceux qui ont

pris conscience de l'importance supérieure de l'harmonie et de la paix... et de

la tolérance...

Une évolution vers la sédentarité et une migration vers le Maroni et l'Oyapok chassés par les oyampi du Yaris qui faisaient des razias pour avoir des esclaves marqua cette ère de "pacification"

Il "montèrent" vers le Nord mais furent repoussés par les Bonis

( noirs-marrons) qui

eux aussi s'installaient sur le fleuve... les relations ne furent pas toujours

excellent on se battis même ... et on fut battu...

mais on avait besoin de fer et de pirogues et le mal est parfois l'allié

du bien car les bonis

servirent de tampon à l'influence occidentale jusqu'en 1950...

[1]

Nous rentrâmes tard

...avec mes deux loupiots sur les bras qu'il

me fallut placer dans le hamac...

tout le village était assoupis ...et le forêt chantait de toute ses voix

... demain nous allons à la chasse... je vais essayer de dormir et me reposer... en chassant toutes ces violences intrinsèques à l'espèce humaine

Le bain des tous petits

*

[1] rédigé en s'inspirant du remarquable ouvrage de Jean Chapuis et Hervé Rivière " Wayana eitoponpë ( une histoire orale des Indiens Wayana) Ibis rouge Editions que nous vous recommandons vivement

Se sentir seul a une double signification

d'une part avoir conscience de soi

d'autre part avoir le désir de sortir de soi

( Octavio Paz)

*

Que voulez-vous faire maintenant ?