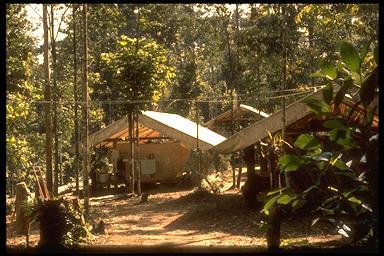

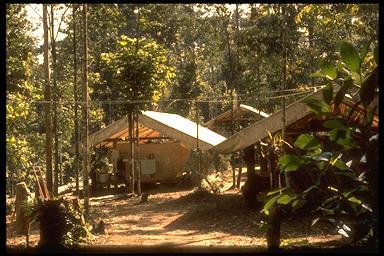

Quelques vues des "carbets" qui servent de logement, de laboratoire d'étude ou bibliothèque à la station

Tunnel de verdure sur une crique ( par Jess)

Quelques singes rencontrés par Nat

Quelques singes rencontrés par Nat

Là haut sur les cimes on rencontre beaucoup d'animaux que chez nous on ne voit que dans les zoo

Les plus bizarres sont les paresseux avec leurs grands ongles mais qui sont pas des singes : on a en vu un de loin...

Par contre dans les arbres un tas de petits singes sont venus nous voir : ils sont familier et viennent nous "chiper" de la nourriture certains se laissent caresser : ce sont les singes capucins à la tête noire et blanche

D'autres se tiennent à distance et nous observent parfois ne se laissant

suspendre que par leur queue qui est comme une patte en plus : c'est le cas des

sagouins ou tamarins noirs

D'autres se contentent de hurler le soir ou la nuit pour nous signaler ou nous empêcher de dormir comme de singe araignée ou le singe hurleur... ou le singe lion...

En tous cas ce sont nos

cousins et on leur ressemble vraiment... et eux l'ont bien compris...

nous

on est un peu des "cousins" coincés !

Le charme de Cayenne par Jess

Le charme de Cayenne par Jess

En suivant

les conseils de Titus je me suis laissé imbiber de Cayenne

Prendre le temps de vivre à son rythme , de s'asseoir pour parler ou

observer...et aimer

S'ennivrer lde la diversité des gens qui la compse

Ce qui

frappe d'bard c'est les fortifications et les maisons créoles

la maison des Jésuites en est un bon exemple

Maison des Jésuites et son aération à "lattes"

A l'origine, la maison traditionnelle à Cayenne n'était rien de plus qu'une case

urbaine, résidence secondaire des planteurs qui en laissaient l'entretien aux

esclaves et s'en préoccupaient assez peu.

Elle était aussi une reproduction du carbet indien avec des aménagements

européens : structure porteuse en charpente avec en plus des colombages en bois

dont l'influence de Haute-Normandie était évidente, ce qui était assez normal

étant donné l'origine des premiers colons.

La maison créole va s'imposer à la fin du xlxe siècle comme le symbole pour ses

propriétaires de la réussite sociale, lorsqu'après l'abolition de l'esclavage la

bourgeoisie s'approprie le centre-ville. Les belles demeures sont celles des

orpailleurs, des intellectuels et des notables.

Le plan de la maison créole est rectangulaire. La cuisine, la salle de bain et

la buanderie sont situées à l'extérieur.

Sur le socle en maçonnerie s'élève une ossature en bois remplie de divers

matériaux, des briques très souvent, faites avec la terre locale. Au-dessus des

parties hautes percées pour permettre une ventilation, un toit à quatre pentes

en tôle, avec un auvent dépassant la façade pour protéger à la fois de la pluie

et du soleil.

Pas de fenêtre vitrée, mais des volets en bois plein ou en lamelles, des

claustras, avec une partie haute ajourée pour laisser passer l'air. Pas besoin

d'air conditionné ...avec un peu d'intelligence on évite d'épuiser la planète...

Le balcon, protégé par l'avancée du toit, est un élément essentiel de la

construction, jouant un rôle de représentation sociale et espace de convivialité

en même temps. Son sol est en bois et sa balustrade le plus souvent en

ferronnerie.

L'autre partie importante est la galerie, l'espace où l'on prend ses repas et où

l'on reçoit ses amis. Il donne accès à la cour intérieure,

Cayenne, avec ses 50 000 habitants, regroupe aujourd'hui 40 de la population totale du territoire, 60 % avec ses environs. Parmi eux, beaucoup d'étrangers, venus récemment de Hàiti, du Brésil, du Surinam, du Guyana ou de Chine.

Etal du marché

La fondation de la ville remonte au XVlle siècle, lorsque la côte était longée

par les navigateurs européens à la recherche d'or et de bois précieux.

Les premiers marchands, originaires de Rouen, arrivèrent dans « l'île » de

Cayenne en 1634. Ile ou presqu'île ? Géographiquement, la petite avancée du

littoral où se trouve la ville est encadrée par deux fleuves, le Mahury d'un

côté, la rivière de Cayenne de l'autre ; elle est coupée des terres en arrière

par une autre rivière, d'où cette appellation. Les premiers à occuper les lieux,

les compagnons du capitaine rouennais Legrand, s'installèrent à Rémire. Ils

furent suivis en 1643 par d'autres Normands, conduits par le chevalier Poncet de

Brétigny qui entre-temps avait fondé une Compagnie, c'est-à-dire une société

commerciale qui à l'époque était dotée d'un certain nombre de privilèges, comme

le fait de pouvoir entretenir des navires de guerre et de nommer un gouverneur.

Etal du marché

Ils

s'installèrent sur la colline de Cépérou, qui devait son nom au roi indien

galibi occupant les lieux, et ils y construisirent un fort en bois pour défendre

les habitations sommaires construites en contrebas.

Le gentilhomme qui avait, même auprès de ses hommes, la réputation d'être

un fou tyrannique, chercha à éliminer les Indiens qui se trouvaient là, mais

malgré de sévères massacres fut lui-même assassiné et dévoré après avoir été «

boucané ».

De

nouvelles tentatives d'occupation échouèrent, jusqu'à ce que les Français, après

des conflits armés avec les autres puissances coloniales présentes dans la

région, parviennent en 1676 à s'imposer dans la zone allant de l'Oyapock à l'est

au Maroni à l'ouest, dont Cayenne allait devenir la petite capitale

administrative.

L'ensemble du bourg qui se développa en contrebas du fort Louis fut à la

fin du XVlle siècle fortifié selon les plans de Vauban. Il était alors peuplé

aux trois-quarts de flibustiers ou vagabonds, mais un premier collège y fut

construit pour alphabétiser tout ce petit monde, administré par les jésuites .

Les bâtiments importants furent regroupés sur la place d'Armes (la place de Grenoble actuelle), et près du port et de son débarcadère où arrivaient surtout des navires marchands pour apporter vivres et matériaux au millier d'âmes isolées sur ces côtes, plutôt que les navires de négriers auxquels les colons trop pauvres avaient de la peine à acheter des esclaves.

Le marché aux épices

Les guerres

napoléoniennes et l'occupation portugaise eurent pour effet de détruire les

fortifications dont il ne reste pas grand chose

Lorsque la Guyane retourna à la France, le gouverneur Laussat transforma

Cayenne et lui donna son allure actuelle. Il fit assécher les marécages

avoisinants, assainir la cité par des canaux de drainage et adopta pour

développer la ville un plan d'urbanisme semblable à celui de la plupart des

villes-comptoirs, la découpant en quadrilatères où se construisirent des maisons

de bois.

C'est le tracé des rues à angle droit que l'on retrouve aujourd'hui. Des

palmiers royaux furent plantés à l'emplacement d'un vaste espace qu'on appelait

« la Savane », une nouvelle église fut construite ainsi qu'un palais de justice

et, à partir de 1854, des bagnards furent mis à disposition de la ville pour son

entretien.

Avec la découverte de l'or en Guyane, la population de Cayenne se développa. En son centre s'édifièrent de grandes maisons créoles aux balcons ouvragés, aux murs de brique recouverts de lattes de bois peint, entourées de jardins fleuris. Beaucoup furent détruites lors du grand incendie de 1888, qui ravagea la ville pendant dix jours. Quelques-unes seulement subsistent autour de la place centrale.

Lorsqu'elle

devint le chef-lieu du nouveau DOM, l'urbanisation s'accéléra et des quartiers

nouveaux et modernes apparurent dans les faubourgs.

Une histoire compliquée qui explique lale métissage de la population

Je me suis longuement attardé sur les conseils de Titus auprès de la communauté asiatique qui tient le commerce et les marchés ..;et l'essentiel des petits restaurants ...mais on aura l'occasionb d'en reparler

un commerçant chinois

d'ici là vous pouvez consulter ce lien

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/guyanefr2.htm

Que voulez-vous faire maintenant ?