La dépendance avec la nature, ses frémissements parlent içi ...

Koee-iti (esprit de la

petite anguille ) vivait à Vai-Ee une cascade de Hanavave,

reçu la visite Koee-nui (« grande anguille »). qui vivait dans une caverne sous

la chute d'eau de Kuenui sur Nukuhiva. La petite anguille mangeait

seulement des fleurs et du fruit ; la grande anguille elle la chair de porc et

d'humain.

La petite anguille se vanta de sa maison et de ses approvisionnements

alimentaires et trompa la grande anguille à Hanavave. La petite anguille nagea

vers le haut de la cascade ; la grande anguille a essayé de suivire et s'est

coincée. Les personnes de Hanavave ont alors tué l'anguille, l'ont coupée vers

le haut, et l'ont mangée.

Cette histoire semble enregistrer une bataille entre un grand nombre de

guerriers de Nukuhiva ( ile plus au Nord)et un nombre restreint de guerriers de Hanavave

( de cette île). Les guerriers de Fatu Hiva ont apparemment attiré dans un guet-apens les guerriers de Nukuhiva

dans la vallée étroite de Hanavave. ...et les colonnes fantastiques des

roches qui rayent la vallée de Hanavave seraient les restes de la grande

anguille.

Conséquence directe

de la perception des rapports entre les êtres et leur environnement, la force

qui les habite circule entre eux, les Marquisiens développèrent un système complexe d'interdits

(tapu) qui réglementaient l'usage des lieux et des choses comme les rapports

entre les êtres. Les interdits strictement économiques réglementant l'exploitation d'une

ressource animale ou végétale étaient appelés kahui.

Profondément conscients

de leur dépendance envers la

nature et les forces naturelles qui, par période, dévastent leur univers les

Marquisiens sont soucieux de leurs actes à son égard .

Si on abattait un arbre, pour s'abriter ou voguer en mer, on ne

pouvait le faire qu'en respectant les rites envers les esprits.

On retrouve içi ce que l'on avait appris chez les Wayanas..;et dont on ferait

bien de s'inspirer aujourd'hui en occident pour éviter le "pillage des ressources

naturelles" ou les destructions gratuites mais rénumératrices de l'environnement).

Si l'on taillait

une herminette ce n'était qu'après avoir invoqué les divinités concernées,

depuis celle de la roche jusqu'aux précurseurs du geste créateur, en répétant

chaque parole, étape par étape...

Connaissant parfaitement les atouts, les

limites et les manques de leur territoire, il n'y puisaient qu'en accord avec

les leurs :ceux du passé, ceux du présents et ceux qui, issus de

lui, qui sont sa plus grande

richesse. Pour cela il nommait cette nature dans tous ses aspects,

l'entretenait en veillant à ce que les sources ne s'épuisent pas, que les cours

d'eau soient dégagés, qu'ils ne dévastent pas leur domaine ou ne disparaissent à jamais, que

les poissons ne désertent pas la baie...

La rivière qui irrigue la petite vallée

d'Ouia

A la naissance d'un enfant la famille plantait les arbustes qui fourniraient l'étoffe nécessaire à son existence de même que l'arbre à pain qui le nourrirait. La durée de vie de cet arbre est curieusement voisine de celle d'un être humain et ses récoltes sont abondantes aux âges où celui-ci en a le plus besoin. L'extrême dépendance des Marquisiens envers ce fruit, qui fournissait l'essentiel de son alimentation, explique bien des comportements et font de lui un élément aussi vital que l'eau.

Le fruit de l'arbre à pain qui cuit donne une sorte de "purée fade et bourrative" aussi nourrissante que le pain de chez nous

Les enfants étaient la richesse d'une famille, jamais une charge, et ce trésor s'échangeait dès la naissance. Nombre d'entre eux n'étaient pas élevés par leurs parents (géniteurs) mais par des membres de leur famille ou des alliés.

L'enfance se déroulait sous l'attention des proches : grands-parents, oncles et tantes... mais aussi de tout le clan. Elle était insouciante et heureuse, marquée d'étapes amenant petit à petit l'individu à occuper la place qu'on lui destinait en fonction de ses goûts, de ses aptitudes et du choix fait par lui même, ses parents et ses maîtres artisans, pêcheurs ou cultivateurs avec le conseil des anciens.

Tous

jouissaient d'une très grande liberté, en particulier sexuelle, ponctuée toutefois de "passages" : la superincision du pénis (circoncision en coupant le dessus du prépuce qui alors laisse passer le gland sans que la peau ne soit enlevé), le percement des oreilles, les prémices du tatouage.Cette adolescence était libre de toute occupation contraignante en dehors de périodes de formation, rigoureuses mais courtes : art oratoire, gestuelle et chant qui permettaient à cette "troupe" d'accomplir un tour de l'île, ou de l'archipel, afin de faire revivre les grands moments de leur tradition sur les places communautaires. Les garçons suivaient aussi un entraînement guerrier et devaient répondre à l'obligation de capturer (pêcher selon la terminologie et l'iconographie symbolique) les victimes humaines nécessaires au culte.

Raphaël

Les habitations ne se concentraient pas en villages mais formaient de petits

ensembles dispersés de part et d'autre d'un torrent au centre des vallées, ou

tout au moins à bonne distance de la côte et des cols, pour limiter l'irruption

de flots dévastateurs ou celle de voisins hostiles.

Les facteurs climatiques et le relief n'étaient pas sans importance, de

même que le peu de terrain propice aux cultures et les fortes pentes qui

contraignaient à utiliser au mieux l'espace encombré de nombreux amas rocheux,

tout en évitant les risques de ravinement lors des pluies saisonnières. ( Ce fut

certainement la raison de l'abandon de cette vallée trop difficile d'accès et

trop étroite) Il en

résultait une organisation des vallées selon trois impératifs dont certains

groupes familiaux avaient plus particulièrement la responsabilité : l'usage et

la surveillance de la mer, l'horticulture et enfin les activités liées à la vie

du centre communautaire .

L'aire littorale et la basse vallée correspondent aux

espaces les plus plans des vallées, sensibles aux mouvements de la mer mais où

les plantations ne nécessitent guère d'efforts préalables pour aménager le

terrain. Séjourner en ces lieux était cependant d'autant plus risqué qu'ils

constituaient la zone privilégiée des accrochages et enlèvements intertribaux.

Seuls les pêcheurs et les personnes ayant vocation à protéger ou à échanger avec

l'intérieur y avaient leurs résidences ou paepae (plate-forme en cailloux

supportant un bâtiment en matière végétale) ; elles pouvaient n'être, pour

certaines, que saisonnières suivant les périodes de pêche, de récolte ou en

fonction des alizés.

Il s'y trouvait souvent un lieu de rassemblement public : taha koina ou tohua

et des espaces sacrés voués surtout à la pêche. C'est

seulement avec la fréquentation des bateaux européens ne pouvant mouiller que

dans quelques baies, et avec le soutien des missionnaires, que l'habitat s'y est

concentré de façon durable.( l'espace communautaire libéré étant en général

occupé désormais par l'Eglise !!!)

Les espaces à vocation horticole

: en raison du caractère capricieux du climat et des

besoins des plantes qu'ils utilisaient, étaient répartis en espaces

variant en fonction des qualités du sol et du

degré d'humidité ou d'ensoleillement.

Les endroits reculés offraient des

peuplements spontanés de plantes médicinales et de plantes d'appoint auxquelles

s'ajoutaient des aracées ( racines de la famille de l'Arum), les bananes à cuire de la famille Musa troglodytarum,

courges, etc. Ces réserves naturelles fonctionnaient comme des lieux de

cueillette, de ramassage du bois de chauffe et devenaient très importantes lors

de disettes.

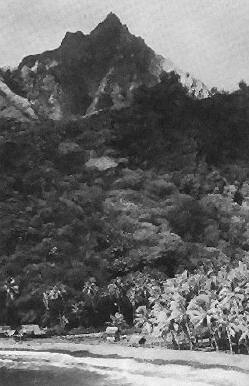

Ouia du vers 1930 d'après le livre de

Thor Heyerdahl

Fatu-Hiva ou le retour à la nature

Ouïa aujourd'hui

Pour les espèces dont on pratiquait la culture, horticulture et

arboriculture, les plantations de faible étendue étaient réparties entre la

basse vallée et les espaces s'étendant du centre communautaire au fond du

territoire ainsi que sur ses flans, selon les besoins des plantes, l'intensité

des soins nécessaires et la fréquence de l'usage qui pouvait en être fait.

Le

développement démographique avait amené à contrôler les phénomènes d'érosion, de

ruissellement et le débordement des torrents. Les terres aisément inondables ou

bien alluvionnées étaient dégagées au maximum des roches et les parcelles

Le centre communautaire

était caractérisé par une plus forte densité de

plates-formes d'habitation et de petits enclos ; situé à bonne distance de la

côte, le relief n'y était pas encore trop accusé et la ligne des crêtes laissait

largement pénétrer la lumière. La vie s'y articulait autour du lieu de

rassemblement à proximité des bâtiments formant l'unité

d'habitation du chef. Celle-ci se distinguait par son étendue et des détails

marquant une distance à respecter : des poteaux anthropomorphes sculptés, l'usage de

matières rouges dans la construction...

Finalement cela ressemblait à un village Wayana ou Kuna

Aux alentours se trouvaient les édifices tapu destinés à la célébration des événements importants ; les

prêtres y conservaient les biens les plus précieux du clan. Dans le même secteur était édifiée la maison des hommes, ou des guerriers, qui servait de lieu de réunion au chef et à ses compagnons. Ils y prenaient leurs repas ou s'y retiraient pour discuter et apprécier leur kava ; les étrangers de passage pouvaient y être abrités.

Les plantations de Tei Tetua dernier habitant d'Ouia

La vie familiale se déroulait en effet autour d'un

bâtiment consacré au repos, au sommeil associé au rêve... d'où son nom ha'e ou

fa'e hiamoe.

Il s'élevait sur le upe ou paepae, plate-forme lithique

rectangulaire à deux niveaux. Cette vie se passait largement sur la terrasse

avant non couverte ; les repas n'étaient pas pris à l'intérieur car il était interdit de souiller ce lieu protégé par de nombreux tapu.

La partie couverte de l'habitation, faite de végétaux, dominait de 40 à 80

cm en moyenne la terrasse. Le ha'e ou fa'e faisait l'objet d'une décoration

soignée : sculpture des poteaux porteurs, tressage ornemental de la poutre

faîtière et autres points de fixation... Pour les bâtiments les plus

prestigieux, les blocs basaltiques à l'avant de l'espace couvert étaient

remplacés par des pierres rectangulaires, taillées dans un tuf volcanique (ke'etu

) et posées de champ.

Aux alentours de la maison se déroulaient la plupart des activités

familiales courantes dont la cuisine dans le fa'e tumau qui se présentait comme

un appentis plus ou moins fermé abritant un four creusé dans le sol (umu). Les

hommes et les femmes ne mangeant ni ensemble ni au même endroit, une

construction, sur une petite terrasse ou sur pilotis, servait aux hommes ; elle

jouait aussi un rôle de garde-manger et d'atelier. Près de ce fata'a, ou

au-dessous, se trouvait une réserve de bois. Lorsqu'un homme de la famille

venait à perdre sa compagne, il s'y installait. L'habitation se trouvant souvent près d'un ruisseau, un bain

était aménagé entre les rochers. Ces divers aménagements étaient complétés de

petits enclos pour les plantes à soigner ou dont l'usage était quotidien.

S'y

ajoutait, à l'écart, un lieu sacré où se dressait l'autel familial. Il pouvait

se présenter soit comme un petit espace clos, soit comme une plate-forme où se

dressaient divers échafaudages en relation avec la mort, une naissance ou tout

acte familial suscitant un geste religieux.

Renseignements empruntés au site

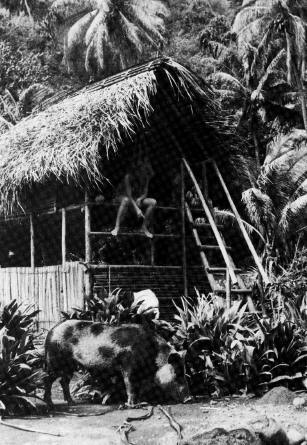

La case réaménagée

par Thor Heyerdahl pour son expérience érémitique

au premier plan un cochon sauvage en liberté

on continue ?