D’après

Perrin toujours , c’est « Comme si la symétrie donnait à ces créateurs, une puissance

hiératique, comme s’il était plus facile de concevoir une chimère de cette

manière, comme si pouvoir et symétrie étaient liés ».

Pourtant, il n’y a pas de pouvoir magique

associé à la mola.

Les femmes usent de la magie et des services des chamanes pour mieux coudre, pour que leur talent augmente. Il s’agit de « médecine pour faire les molas, les mormaket ina ».

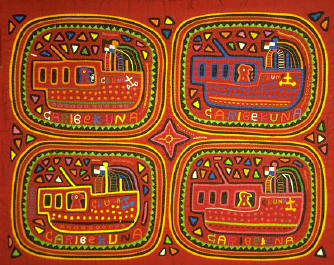

Pour les molas géométriques comportant un ou deux axes de symétrie, la technique du pliage va permettre aux couseuses de travailler plus rapidement. Il suffit de plier le tissu en deux ou quatre, et de découper toutes les épaisseurs en une fois.

On remarque, toutefois, que la plupart du temps, l’un ou l’autre élément, détail

de la mola, brise la symétrie. On peut mettre ceci en rapport avec les chants

chamaniques des hommes. En effet, les chamans utilisent une forme stylistique

particulière : le parallélisme. Les chants sont composés de couplets, et de l’un

à l’autre, des répétitions s’accompagnent de petites modifications de mots, de

sens, de sons.

Nous retrouvons dans de nombreuses molas des motifs labyrinthiques. Les

couseuses se sont inspirées notamment de l’observation de la nature et de leur

environnement pour créer ces motifs. En schématisant les coraux, la vannerie,

les lianes,… elles sont parvenues à les intégrer à leur art, tout en les

transformant. Nous pouvons rapprocher les structures de ces molas à

l’organisation spatiale des habitations dans les villages.

De là sont nées les « molas villages ». Chaque femme a stylisé à son goût soit en serpent (le dédale

de l’île est ponctué d’yeux) soit en lianes, soit en tout autre schéma

labyrinthique. Le labyrinthe a certainement dû stimuler l’intérêt des femmes à

la recherche de la virtuosité technique.

D’autre part, les Kunas associent ces schémas à une analogie plus abstraite.

Celle-ci se référerait à l’idée que l’homme, les animaux et la nature sont liés.

En effet, dans leur cosmogonie, ils expliquent qu’à l’origine tout communiquait,

tout était confondu, il y aurait alors un continuum entre hommes, plantes et

animaux.

Cela a suscité de nombreuses productions de molas géométriques dont certaines

peuvent être rapprochées des créations du célèbre peintre Escher dans l’étude du

remplissage périodique du plan. Ces répétitions d’un même motif peuvent

également être mises en relation avec certains chants chamaniques. En effet,

ceux-ci sont organisés en séquences répétitives. L’apprentis chaman utilise des

pictogrammes qui lui permettent de les mémoriser.

Par ailleurs face aux autres productions artistiques cunas. Hirschfeld

oppose et associe la mola à trois types de chants interprétés par les hommes.

Le

premier, pap ikar, est un chant de chef, le second, kantule ikar, est celui

accompagnant les rites de passage de la puberté féminine, et le troisième

concerne les soins apportés aux malades. A travers cette analyse, nous pouvons

envisager la mola dans un système complexe différent de celui abordé jusqu’à

présent.

Je peux pas

m'étendre d'avantage sur cet art merveilleux et toute sa symbolique et

spiritualité qu'elle renferme...un site n'y suffirait point ...

Mais j'ai été très intéressé et d'après Titus on reviendra lors d'un prochain

"Tour du monde de 3 ans" que l'on compte préparer dès la rentrée en France...

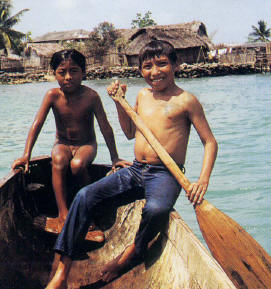

En fait le peuple Kunas est étonnant à la fois par son adaptabilité lui qui vivait des les montagnes et les forêts dû se réfugier dans ces îles ( plus de 600) protégés ainsi par la mer et aussi par ce qu'il su s'opposer à l'état central par la force et ainsi bénéficier d'un statut de quasi autonomie que bien d'autres lui envient ...

En 1992, les

Amérindiens ont célébré tristement le 500e anniversaire de la découverte de

l'Amérique par Christophe Colomb sur les murs de Mulatupo, des peintures murales

rappellent encore que la rencontre avec les Blancs a été fatale aux Indiens. Mais,

contrairement à d'autres peuples qui ont été totalement anéantis, les Cunas ont

su résister.

S'il y a un épisode de leur histoire dont ils sont particulièrement fiers, c'est

bien de la révolution cuna. En 1903, Panama devient indépendant de la Colombie

et l'archipel des San Blas se retrouve en territoire panaméen.

Quelques années plus tard, pour affirmer sa souveraineté, le gouvernement envoie

des forces de police chez les Cunas ; il veut faire entrer les Indiens dans la

«modernité».

Des incidents violents ont lieu dans plusieurs îles : les policiers violent des

femmes, arrachent leurs anneaux d'or, déchirent les molas, pillent les

cocoteraies...

Sous l'impulsion de chefs tels que le général Inapakinya, les Cunas

se soulèvent, massacrent quelques policiers et proclament, le 21 février 1925,

la «République de Tulé».

Le gouvernement panaméen se prépare à envoyer des

forces armées, mais les États-Unis les interceptent.

Finalement, des négociations permettent d'aboutir, près de trente ans plus tard, en 1953, à un statut d'autonomie territoriale. Les Cunas gouvernent eux-mêmes leur terre, Kuna Yala : une étroite bande côtière, montagneuse, et l'archipel des San Blas, 600 îles paradisiaques s'étendant sur 300 kilomètres.

«La culture occidentale menace les peuples, même si aujourd'hui l'indigène n'est

plus agressé physiquement au Panama. Beaucoup de gouvernements ne nous donnent

ni aide, ni appui, à nous autres. Aujourd'hui où d'autres cultures sont arrivées

au Panama, le pays lui-même est menacé et nous aussi sommes menacés, dans tous

les sens, notre culture.

On ne tient pas compte de nous, on ne nous consulte

pas, nous ne sommes presque rien pour eux. Mais l'authenticité indigène ne meure

pas. Elle mourra avec nous. On éduque les enfants de la génération qui vient.

C'est pour cela que nous autres protégeons la terre, notre réserve.

Les congrès

sont ceux qui protègent, le congrès général et le nôtre, ils se réunissent pour

éviter que la perte de notre culture soit chaque jour plus forte.

Nous cherchons

à sauver toutes ces valeurs que nous sommes en train de perdre... Mais elles ne

se perdront pas. De plus, des Occidentaux viennent renforcer notre certitude que

ce que nous faisons est correct, la participation des guérisseurs à la médecine

moderne en est une preuve. Au congrès général, il y a une commission

internationale qui prend des contacts avec les autres peuples indigènes, et

l'an dernier nous avons organisé un congrès national des indigènes de Panama.

Nous tentons de nous protéger, nous solidariser, nous entraider avec les Wâimis

et les autres ethnies pour avoir plus de force. Nous faisons pression pour que

nos terres soient respectées et que les lois les délimitant soient appliquées.»

(Sahila Pedro)

«Nos pères, en 1925, ont réalisé dans quelle prison les Blancs nous avaient mis.

Le phénomène était alors très clair. Mais aujourd'hui, je sens qu'ils nous

attaquent d'une manière invisible, c'est la plus dangereuse.» (Sahila Manuel

)

Les iles d''ailleurs sont des propriétés privées de chaque famille et échappent ainsi à la vie communautaires servant à la récolte des noix de coco qui permettent le commerce avec les Colombiens ... mais ce commerce est contrôlé quand même par la collectivité....